相続税の基礎知識

相続税の申告

相続財産が下記の基礎控除額以上の場合、お亡くなりになった日(又は相続の開始を知った日)の翌日から10か月以内に相続税の申告が必要です。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

※詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。

遺言により法人(一般社団法人、一般財団法人、認定NPO法人、認定を受けていないNPO法人など)に遺贈寄付を行った場合、相続財産が基礎控除内におさまれば、相続税が課税されることはありません。

相続税は相続により財産を取得した個人に課税されるものだからです。

※その寄付が租税回避とされる場合には相続税が課税されます。

※株式会社などには法人税が課税されます。

※個人、任意団体(法人格を持っていない団体)が遺贈寄付を受けた場合には相続税が課税されます。但しその個人、任意団体が公益的な事業を行っている場合には相続税が非課税になることがあります。

遺贈寄付をした場合の

税務上のメリット

-

■相続税を減らすことができる

遺言による遺贈寄付をすると相続財産がその分減るため相続税が減少します。

-

■被相続人の準確定申告での納税額を減らすことができる

遺贈寄付を受ける団体が国、地方公共団体、独立行政法人、社会福祉法人、一定の学校法人、公益社団、財団法人、認定NPO法人などに限定されますが被相続人の準確定申告での寄付金控除を受けることができます。

相続財産による寄付

一旦亡くなられた方の財産を相続人が相続し、相続人から法人に寄付を行うものです。

相続財産による寄付でも以下の要件を満たせば税額控除を受けることが可能です。

期限:相続税の申告期限までに寄付をすること。

寄付を受ける団体:国、地方公共団体、独立行政法人、社会福祉法人、一定の学校法人、公益社団、財団法人、認定NPO法人などに限る。

※一般社団法人、一般財団法人や認定を受けていないNPO法人、宗教法人等では税額控除を受けることはできません。

→寄付を受ける団体により税額控除等に違いが出ますので相続財産による寄付は注意が必要です。

※詳しくは遺贈寄付に詳しい税理士などの専門家にご相談ください。

遺贈寄付のモデルケース

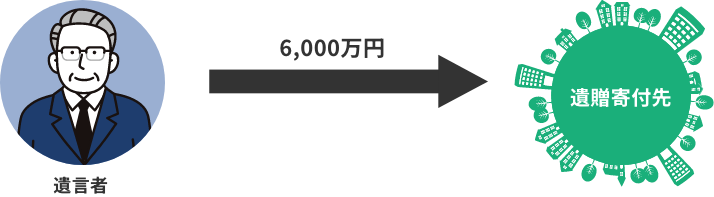

①相続財産6,000万円、相続人がいない場合

全額を非営利団体に遺贈寄付した場合

➡相続税申告:不要

後は遺贈寄付を受けた非営利団体が法人税で処理することになります。

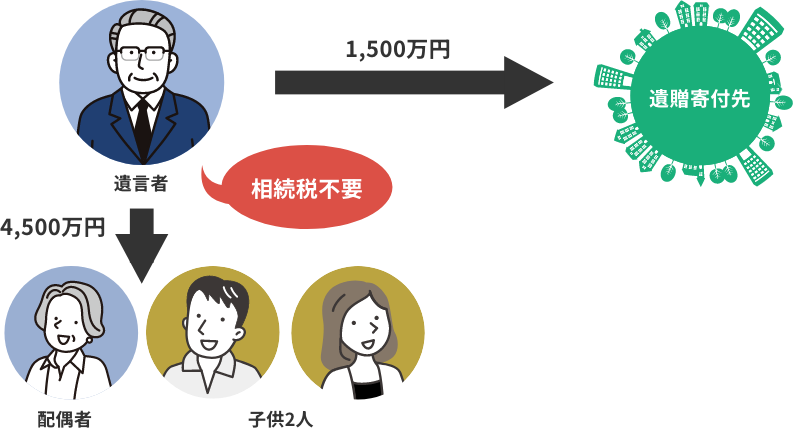

②相続財産6,000万円、相続人は配偶者と子供2人の場合

基礎控除は4,800万円なので1,200万円が相続税課税対象。

1,500万円を非営利団体に遺贈寄付して、残りの4,500万円を相続人に相続させた場合

➡相続税申告:不要。

後は遺贈寄付を受けた非営利団体が法人税で処理することになります。

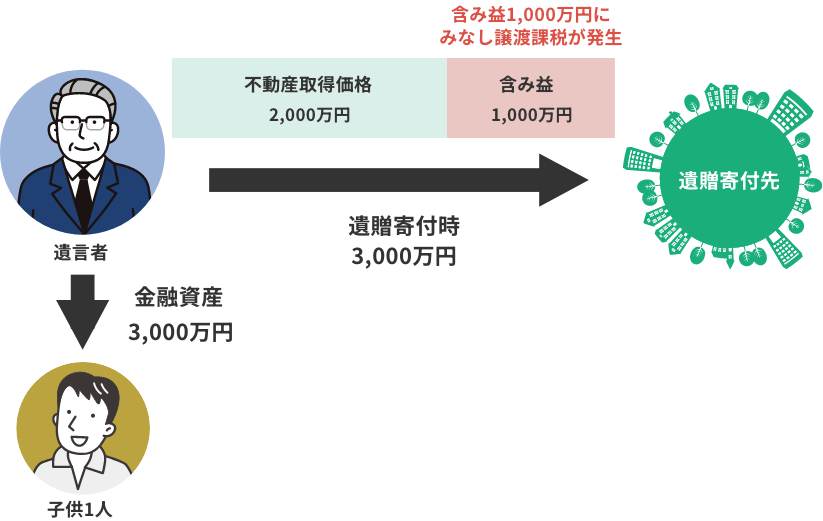

③ 相続財産6,000万円(内訳 不動産3,000万円、金融資産3,000万円)、相続人は子供が1人の場合

基礎控除は3,600万円なので2,400万円が相続税課税対象。

不動産は非営利団体へ遺贈寄付して、金融資産を相続人に相続させた場合

➡相続税申告:不要。

後は遺贈寄付を受けた非営利団体が法人税で処理することになります。

➡所得税申告:「みなし譲渡所得課税」が発生する場合、必要。

遺贈寄付された不動産・株式に含み益があった場合は含み益に所得税がかかります。この含み益に所得税がかかることを「みなし譲渡所得課税」といい注意が必要です。

※誰が所得税負担するか事前に確認をしておかないとトラブルになりますので、確認をした上で遺言に誰が負担をするのか記載しましょう。

※遺贈寄付先が一定の条件を満たしている場合には所得税が非課税になることもあります。

※現⾦の寄付と⽐較して、不動産‧株式の遺贈寄付は税⾦が複雑です。

事前に税金の専⾨家である税理士などに相談をしましょう。

無料でご相談いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

メール・LINEでお問い合わせ

いつでもお問い合わせください!